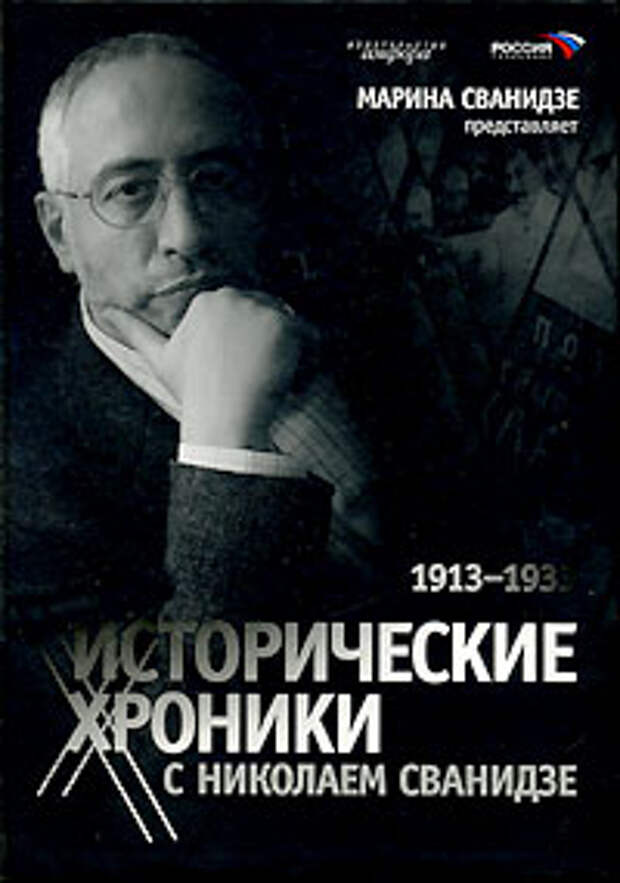

Российский тележурналист, историк, профессор, заведующий кафедрой журналистики Института Массмедиа РГГУ, ведущий телевизионных программ «Зеркало», «Подробности», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс», член Общественной палаты Российской Федерации, с 2009 года до ликвидации комиссии в 2012 году — член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, преподаватель Московского Института Телевидения и Радиовещания «Останкино», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Карлович Сванидзе, замутил цикл документальных передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на канале «Россия».

Российский тележурналист, историк, профессор, заведующий кафедрой журналистики Института Массмедиа РГГУ, ведущий телевизионных программ «Зеркало», «Подробности», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс», член Общественной палаты Российской Федерации, с 2009 года до ликвидации комиссии в 2012 году — член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, преподаватель Московского Института Телевидения и Радиовещания «Останкино», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Карлович Сванидзе, замутил цикл документальных передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на канале «Россия».

Николай Карлович назван в честь деда, расстрелянного в 1937 году партийного деятеля Николая Самсоновича Сванидзе, дальнего родственника первой жены Иосифа Сталина Е. С. Сванидзе. Бабушка Николая Сванидзе по отцовской линии Циля Исааковна была членом партии большевиков. Награждён Орденом Почёта (14 мая 2001 года) за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания, Орденом «За личное мужество», за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро». Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы». В общем, очень уважаемый человек, увешанный наградами за честность, как новогодняя ёлка. Давайте откроем его монументальный труд «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», чтобы в этом убедиться.

Первая же серия (1901 год) исчерпывающим образом показывает нам всю глубину глубин, и широту широт его объективности, и научной добросовестности. Создавая иллюзию многосторонности путём вставок высказываний известных современников - носителей разных идеологий, Николай Карлович без обсуждений сразу же постулирует главные направления своей научной мысль.

1. До революции 1917 года Российская Империя была в пятёрке самых динамично развивающихся стран планеты.

2. Российская империя так процветала, что кормила зерном Европу, экспортируя зерновых больше, чем США, Канада, и Аргентина вместе взятые.

3. Советская власть страшная экономическая, политическая, мировоззренческая катастрофа.

4. Попов коммунисты уничтожали почём зря «за веру», закрыв почти все их торгующие чудесами точки, отняли церковные ценности.

5. В СССР нечего было есть; пустые прилавки, колбасные электрички.

6. Демографический прогноз Д.И. Менделеева - 500 млн. чел. населения России к 2000 году. Так как максимум в СССР на 1989 г. - 300 млн. чел., - 200 млн. чел. жертвы социализма, голодоморов, репрессий.

7. Большевики брали деньги на революцию у немцев.

8. Хотя царское правительство начало применять продразвёрстку задолго до большевиков, оно при этом не расстреливало крестьян, отказывавшихся отдавать хлеб.

9. Большевики развязали красный террор потому, что просто садисты.

10. Большевики терроризировали царских офицеров, расстреливали, репрессировали.

11. Накануне февральской революции положение дел на фронте было великолепно. У Российской империи революционеры украли победу.

12. Большевики ввели крепостное право, запретив крестьянам выходить из колхозов и покидать деревни. Им не выдавали паспортов до 1974 года. За три украденных колоска расстреливали, и сажали на десять лет.

13. Во всех подвалах городов Чекисты с утра до вечера расстреливали цвет российской нации, кормильцев-поильцев-хлебопашцев, писателей-поэтов-актёров, инженеров-учёных-преподавателей.

14. В соответствии с приказом 270 в 1941 году все попавшие в плен причисляются к изменникам родины.

15. Плохая советская власть жестоко карала предателей, вынужденных перейти на сторону Гитлера её несправедливостью.

16. Советская власть репрессировала и третировала еврейский народ.

17. В СССР все сидели по тюрьмам и лагерям, зеки строили страну.

18. Сталин заключил с Гитлером договор о ненападении, разделил Польшу, вторгся в Финляндию, а в начале Великой отечественной запаниковал, и прятался на даче, боясь ответственности перед народом.

19. Плохой Сталин репрессировал и выселял целые народы, оккупировал Прибалтику, развернул там мощности НКВД по уничтожению и депортации белых и пушистых эстонцев, латышей, литовцев.

20. Сталин несёт ответственность за катастрофическое начало, и огромные потери отечественной войны, кои превышают 30 миллионов человек. Победа была достигнута широким применением заградотрядов, расстреливавших отступающие советские части. В блокадном Ленинграде А.А. Жданов объедался деликатесами.

21. В середине войны Сталин «почувствовал что люди устали от атеистической пропаганды, и разрешил пропаганду религиозную», а Никита Хрущёв в 1958 году объявил войну РПЦ, решив её уничтожить.

22. Сумасшедший Хрущёв чуть не развязал ядерную войну с США, разместив ядерные ракеты на Кубе.

23. СССР спасла от голода и экономической катастрофы продажа нефти за твёрдую валюту.

24. Принципиальная неспособность социалистической системы прокормить народ, насытить прилавки, привела в 1989-1991 гг. СССР к экономическому краху, когда продукты питания, сигареты, стиральные средства, и прочие товары первой необходимости, начали распределяться по карточкам.

Николай Карлович, конечно, дал однажды вставить пару слов стороннику СССР и коммунизма знаменитому философу и логику А.А. Зиновьеву, но только чтобы поглумиться над ним. Обсуждать достоверность его постулатов не разрешалось. Если опустить пустопорожнее многословие, то вышеперечисленными пунктами тема и ограничивалась. В целях экономии времени, приступим к их анализу.

Сравнительный экономический анализ

Выпущенный Институтом Российской Истории РАН в 1997 году трехтомник Истории России, рекомендованный Государственным комитетом РФ по высшему образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «история» приводит такие цифры: За годы советской власти образовалось 1300 городов, то есть 200% от дореволюционного количества; между тем, как за такой же срок, примерно в 75 лет, до революции, прирост составил всего 10%. Масштаб урбанизации составил 60% от общего числа; то есть к моменту революции 20% жили в городах, 80% - в деревне, а к 1991 году 80% в городах, 20% в деревне. Это действительно невиданные для всего мира темпы развития, при ничтожных внешних займах, в условиях постоянного враждебного окружения, при затратах на участие в двух мировых войнах. Не возможно не признать экономического чуда большевиков. Те же самые процессы протекавшие в европейских странах, ушедших далеко вперед, растягивались на много веков.

Притом, что город это

- фабрики, заводы,

- школы, ВУЗы,

- детские сады,

- больницы и поликлиники,

- библиотеки, театры, кинотеатры, парки,

- канализация, электричество, центральное паровое отопление, бесплатное жильё,

- городская культура, наконец, с большими возможностями.

Одним словом всё то, чего лишена деревня, ВСЕ БЛАГА ЦИВИДИЗАЦИИ облегчающие жизнь.

За 75 лет советской власти было построено в двадцать раз больше городов, чем за такой же период сладкого и православного царизма, а это значит, что в двадцать раз больше было построено фабрик, заводов, библиотек, больниц, поликлиник, детских садов, театров, кинотеатров, стадионов, парков, жилого фонда (БЕСПЛАТНО! с центральным отоплением, электро-водоснабжением, канализацией, радиоточкой), учебных заведений всех уровней, и т.д., то есть реально облегчена жизнь всего населения. Сравнение демографических показателей говорит нам, что людей в СССР стало прибавляться не меньше, чем при хорошем православном царизме (сокращение рождаемости компенсировалось уменьшением детской смертности), а людские потери за счёт роста здравоохранения и механизации сократились.

Кормление Европы российским зерном

А. Коний: «Очень хорошо, на фактическом материале показана экономика дореволюционной России, например в учебнике Э. Лестафта «Отечествоведение», изданном в 1913 году. Вот что там говорится о сельском хозяйстве. В 1910—1913 годах в России годовой сбор зерна составил 5 млрд пудов (82 млн тонн). Урожайность составляла всего 8 центнеров с гектара. Несмотря на низкие сборы, Россия вывозила ежегодно за границу до 10 млн т зерна. Но потребляемого хлеба приходилось в России 345 кг на человека в год, а в США – 992 кг, в Дании – 912 кг, Франции – 544, Германии – 432. Сахара же потреблялось в год на одного жителя в России только 6 кг, тогда как в Англии – 32, в США – 30, в Германии и Швейцарии – 16. Итак, сама имея очень небольшое по сравнению с другими странами производство, Россия тем не менее экспортировала и хлеб, и сахар. Из-за крайне сурового климата (длинная и суровая зима, часто засушливое лето) и географических условий (плохие водные пути и большие расстояния) затраты на производство и сельхозпродукции, и промышленной продукции в России были выше, чем в других странах. И, чтобы продавать что-то на экспорт, это что-то нужно было скупать в России по столь низкой цене, что рабочему и крестьянину почти ничего не оставалось. Так и делали: после сбора урожая купцы устанавливали низкие цены на зерно, но крестьянин вынужден был его продавать, поскольку обязан был заплатить налоги. Получалась довольно издевательская ситуация, к примеру немцы, учтя это обстоятельство и то, что в России нет ввозных пошлин на зерно, покупали в Германии наше же зерно, ввозили его в Россию, здесь мололи и российским же гражданам и продавали. В 1913 г. они таким образом вернули в Россию 12 млн пудов. Рыночная цена печеного хлеба внутри России была гораздо выше экспортной цены. Из пуда зерна получается больше пуда печеного хлеба плюс отруби, в 1913 г. в достаточно дешевой Москве пуд печеного хлеба стоил 2 рубля, а пуд вывезенного за границу зерна – 91 коп., т. е. немцам было на чем заработать.[1]

Таким образом, царизм продавал хлеб заграницу даже несмотря на регулярно свирепствовавший голод. Одной из главных причин наступления голода являлось не всеобщее отсутствие продовольствия в стране, а отсутствие у крестьян, ведущих полунатуральное хозяйство, средств для покупки хлеба. Когда в 1873 году страдала от голода левая сторона Поволжья — самаро-оренбургская, на правой стороне саратовской — был редкий урожай и хлеб не находил сбыта даже по низким ценам. То же самое наблюдалось в 1884 году в Казанской губернии, когда казанские мужики питались всяческими суррогатами, на волжско-камских пристанях той же Казанской губернии гнили 1 720 000 четвертей хлеба. В 1891 году, когда весь восток Европейской России был объят неурожаем, урожай хлебов в малороссийских, новороссийских, юго-западных, прибалтийских губерниях и на севере Кавказа был таков, что всего в России уродилось на каждую душу несравненно больше тех 14 пудов, которые были признаны тогда достаточными для продовольствия души в течение года.[2]

Территория, охватываемая голодовками в России, начала расти с началом развития капитализма. Если в 1880–1890 гг. число голодающих губерний в неурожайный год колебалось от 6 до 18, то в 1890–1900 гг. минимум равнялся 9, а максимум — 29; для 1901–1910 гг. соответствующие цифры были 19 и 49, а голод 1911–1912 гг. охватил за два года 60 губерний. Всего за вторую половину XIX века было свыше двадцати «голодных годов», причем, (по данным доклада царю за 1892 год): «Только от недорода потери составили до двух миллионов православных душ» (то есть, считали только тех, кого отпевали в православных церквах, а свидетельства о количестве умерших «инородцев» и старообрядцев нет вообще). Но не только засуха мешала созреванию хлебов. В качестве причин также выступают потрясения режима. Голод 1905 г., поразил 22 губернии, в том числе четыре нечерноземных, — Псковскую, Новгородскую, Витебскую, Костромскую. Голод наблюдался в ряде местностей в 1906, 1907 и в 1908 гг. Голод этот сопровождался резким ростом заболеваемости. Количество заболеваний только цингой с 1905 по 1907 год возросло на 528 %. Одним из самых страшных и масштабных голодных периодов были 1891–1892 гг. Тогда голодом были постигнуты 16 губерний Европейской России (и губерния Тобольская в Сибири) с населением в 35 миллионов человек; особенно пострадали Воронежская, Нижегородская, Казанская, Самарская, Тамбовская губернии. В Поволжье от катастрофического голода пострадали восточные области черноземной зоны — 20 губерний с 40-миллионным крестьянским населением. В менее обширном районе, но с не меньшей интенсивностью бедствия голод повторились и в 1892–1893 годах. Для борьбы с недоеданием в 1891 году широко использовались суррогаты. В некоторых местностях перед тем, как подоспела правительственная помощь, лебеда считалась роскошью. В XX в. голод 1901 г. поразил 17 губерний центра; по данным доклада за 1901 год: «В зиму 1900/01 г. голодало 42 миллиона человек, умерло же их них 2 миллиона 813 тыс. православных душ». А в 1911 году (уже после столь расхваленных столыпинских реформ): «Голодало 32 миллиона, потери 1 млн. 613 тыс. человек». Причем, в каждом докладе подчеркивалось, что сведения составлены на основе данных, поставляемых церквами, а также сельскими старостами и управляющими помещичьих имений. А сколько было глухих деревень? Массы трудящегося населения царской России находились в состоянии постоянной «народной болезни»— недоедания. Малейший неурожай обращал это недоедание в голод. В 1908-м даже царское министерство внутренних дел вынуждено было в одном из своих отчетов признать, что угроза умереть «голодною смертью является ежегодно весьма возможной участью значительного числа земледельцев России».[3]

В ХIХ в. Россия пережила 40 голодовок. В ХХ в. голодными были 1901/02 гг., 1905; 1906; 1907; 1908 г.; 1911/12 гг. В 1901-1902 годах голодали 49 губерний, в 1905; 1906; 1907;1908 гг. голодало от 19 до 29 губерний, в 1911-1912 гг. за 2 года голод охватил 60 губерний. На грани смерти находилось 30 млн. человек. По различным оценкам в 1901-1912 гг. от голода и его последствий погибло около 8 млн. человек. Царское же правительство было более всего озабочено тем, как бы скрыть масштабы голодовок. В печати цензура запрещала употреблять слово голод, заменяя его словом «недород». Если при Александре II во время крупнейшего голода 1871 г., для оказания помощи голодающим были активно привлечены земства, Красный Крест и другие организации, то Николай II резко урезал права земств по борьбе с голодом, а в 1911 и 1912 годах полностью запретил участие земств, Красного Креста и благотворительных организаций в оказании помощи голодающим. Получение голодающими помощи («голодная ссуда») было также сопряжено со сложностями. «Голодная ссуда» составляла 1 пуд муки в месяц на взрослого и 1/2 пуда муки на ребенка. При этом «голодную ссуду» не имели права получать взрослые в возрасте от 18 до 55 лет (мол, нечего тунеядцев подкармливать, сами выкрутятся), Исключались из получателей «голодной ссуды» бесхозяйные крестьяне (а таких по России было 3,5 млн. семей, это как правило были батраки)) вдовы и сироты, которых должно было кормить сельское общество «из излишков помощи». Каково! Самые беззащитные слои общества обрекались на голодную смерть. Откуда у голодающего села «излишки»? Более того, полученную «голодную ссуду» впоследствии приходилось возвращать. В 1911 г. с голодающей Самарской губернии взыскали свыше 20 млн. руб. недоимок за «голодные ссуды» предыдущих лет. Скольких людей в 1911-1912 гг. убили «голодные ссуды», полученные в 1901-1902 гг. 1905, 1906, 1907, 1908 гг.... И, несмотря на голод, из России в Европу потоком шло зерно. Лозунг царского министра финансов Вышнегородского - «недоедим сами, но вывезем» - претворялся в жизнь.» [4]

Миф о том, что в царской России было построено больше железных дорог, чем в СССР разоблачён в статье "Ж/Д при царизме и в СССР"

Средняя продолжительность жизни в России

| Годы | Мужчины | Женщины |

| 1874-1883 | 26,3 | 29,1 |

| 1896-1897 | 29,4 | 31,7 |

| 1907-1910 | 31,9 | 33,9 |

Источник: за 1900 г. — Kinsella; за 1913 г. — Мельянцев, с. 145.

Средняя продолжительность жизни в России и других странах

| Страна | 1900 г. | 1913 г. | |

| Мужчины | Женщины | В среднем | |

| Англия/Уэльс | 46,4 | 50,1 | 52 |

| Франция | 45,3 | 48,7 | 50 |

| Германия | 43,8 | 46,6 | 49 |

| Швеция | 52,8 | 55,3 |

|

| США | 48,3 | 51,1 | 50 |

| Япония | 42,8 | 44,3 | 51 |

| Австрия | 37,8 | 38,9 |

|

| Россия | 29,4 | 31,7 | 33 |

К середине 70-х гг. в РСФСР была достигнута самая высокая за всю историю России продолжительность жизни: 64,9 для мужчин и 74,5 лет у женщин.

Гонения попов в СССР

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви — нормативно-правовой акт, принятый Советом Народных Комиссаров Российской Республики 20 января (2 февраля) 1918 года и вступивший в силу 23 января (5 февраля) того же года, в день официальной публикации. Устанавливал светский характер государственной власти, провозглашал свободу совести и вероисповедания, лишал религиозные организации каких-либо прав собственности и прав юридического лица.

13. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием.

Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование соответственных религиозных обществ.

Советская власть уравняла верующих и неверующих в правах, отобрала у верующих права собственности на религиозные объекты недвижимости, предметы культа, прочее имущество, оставив им их в бессрочную бесплатную аренду. Никакого притеснения верующих, как мы видим, нет и близко; просто религиозные организации перестали быть коммерческими, а неверующих перестали считать гражданами второго сорта.

«Только в 1911 году Россия потратила тридцать семь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч четыреста семьдесят восемь золотых рублей. Из них только на зарплату духовенству четырнадцать миллионов двести двадцать тысяч сто девяносто два рубля. Это была абсолютно государственная структура, и согласно «Своду уставов государственного благоустройства», части четвертой и пятой, в отделении втором «О производстве церковных построений», статья 196-я: «Церкви сооружаются и содержатся за счёт казны», или в скобочках: «за счёт прихожан», и приводится примерная процентовка. Это примерно один случай, и то имеется в виду не содержание, а постройка этой церкви, когда действительно какой-нибудь впечатлившийся, воодушевившийся купец решался на воздвижение какой-нибудь церквушки, но этот процент ничтожный. Это всё было государственным и содержалось на государственные деньги. Причём, содержание такого количества церквей обходилось, как вы поняли по суммам, весьма недёшево, но и содержание одной церкви – это тоже было очень затратно. Здание постоянно нуждается в ремонтах, в реставрациях, в уборках, в очистках; требуются значительные суммы на уголь или дрова для отопления столь больших помещений, а не топить нельзя, иначе всё начинает сыреть, падать, плесневеть. То есть это весьма существенная трата даже на один храм, я уже не говорю про зарплату притчу, а это же не только поп, это же, как правило ещё, как минимум дьякон, параекклисиарх, хор, различные алтарницы и так далее, и так далее, и так далее. И что произошло? В какой-то момент церкви было сказано: ребята, хотите верьте, хотите не верьте, вот вам абсолютная свобода и согласно «Инструкции народного комиссариата юстиции от 24.08. 1918 года» храмы были переданы верующим, государство отреклось от необходимости их содержать. Больше ни единой копейки этим храмам, этим попам, этим верующим государство не давало. И тут произошло то, что должно было произойти. Примерно 96% всего личного состава духовенства кинулось искать себе другую работу: счетоводами, бухгалтерами, литераторами, завхозами, кем угодно. Просто им надо было кормить семьи, и никто больше их труд не оплачивал, а естественно, те немногочисленные прихожане, которые оставались… Как только было аннулировано действие огромного количества статей Уголовных уложений о наказании за отступление от веры, примерно 80% жителей России прекратили вообще всякие отношения с церковью, естественно, и финансовые тоже. И этим маленьким группкам старушек, которые остались при церквях, естественно, было не под силу содержать эти сооружения и не под силу было платить, как они были бы обязаны платить. Потому что как только церкви передали в некую аренду верующим «им было вменено в обязанности хранить и беречь как доверенное им народное достояние, производить ремонт означенного имущества и расходы, связанные с обладанием имуществом, как то: отоплению, охранению, оплате долгов, местных сборов и так далее». И церкви, разумеется, начали пустеть. Попы сбегали, поскольку им никто больше не оплачивал их труд, маленькие-маленькие приходики, оставшиеся при этих церквях, естественно, были не в состоянии оплатить даже сотой части того, что эти огромные и сложные архитектурные сооружения требовали. И поэтому началось запустение. Поэтому появились по всей России сперва десятки, потом сотни, а потом и тысячи безхозных храмов, которые потом, естественно, как всё безхозное стали разоряться, громиться, населяться беспризорниками, там стали выкорчевывать окна, двери, всё деревянное, всё относительно полезное в быту. Но такого сознательного, являющегося элементом государственной политики, разгрома церквей или закрытия церквей никто никогда не производил.»[5]

«Миф о гонении церкви в СССР»: «Первая русская революция. Кратко о почему-то забытом 1905 годе: Страстной монастырь занимал стратегическую позицию, учитывая его положение рядом с центром восстания - Пресней. Он как раз и стоял на пути из Пресни к центру. Пулемёты на главной колокольне Страстного простреливали весь район, просто заливая огнем улицы.

Досель безцветен и безлик

Среди святынь первопрестольной,

Ты разом вырос, стал велик,

Упёрся в небо колокольней.

О, верь! Историк мимо стен

Твоих пройдёт не без почтенья,

И ряд восторженных письмен

Внесёт потомству в удивленье.

Не за молитвы и посты

Он возгорит к тебе почётом -

За подвиг чудной красоты:

За колокольню с пулемётом.

Валерий Брюсов

Пулемётная батарея на колокольне Страстного (и, кстати, артиллерийская батарея на монастырском подворье, которая разносила в клочья рабочие районы, где подозревали скопление восставших) достала всех, даже и не сочувствовавшие восставшим были возмущены; кроме злого омерзения попы уже никаких чувств ни у кого не вызывали. Издеваться над Страстным стало традицией. Этот монастырь сделался как бы символом самого самодержавия, где в концентрированном виде проявились сквозь занавесь слащавого и лицемерного казённого благообразия скрытая социальная жестокость и безчеловечность. Для подзабывших напомню, что в ходе событий 1905 года Россия впервые и открыто нарушила все общемировые принципы ведения боевых действий, изложенные в международных пактах, которые монархия в лице царя и ратифицировала. Когда запахло жареным, Николай II послал на фиг все Гааги и Женевы. Кроме садистских казней представителей всех поколений и полов, пыток и изнасилований, каратели отличились тем, что в первую очередь стреляли по группам людей, где были носившие на одежде знак «Красного Креста». Кстати, в России «Красный Крест» опекала «высочайшая» покровительница Мария Фёдоровна. По сути, колокольня Страстного и другие пулемётные колокольни решили судьбу восстания. Нужна была хоть одна пушка, чтобы сбить эти всё видящие и всё уничтожающие машины смерти. И всё, конец карателям. Революционные события стали бы очень динамично разворачиваться, втягивая массы народа, уже готового к сопротивлению. Москва была ориентиром для всей России, и неизвестно, как бы повернулись события, если бы революционная Москва продолжала побеждать на улицах, а это вполне реально, так как на ровной плоскости и в условиях переулков и проходных дворов все были бы на равных. И это в тактико-техническом смысле. Ведь если учесть огромнейший количественный перевес революционного миллиона над кучкой служивых убийц, то в Москве могло бы спокойно сформироваться республиканское правительство со всеми вытекающими результатами. Но пулемёты не давали хоть где-нибудь накопить и перебросить вооружённые силы.

<...> Полностью читать тут