• О лунных фотографиях NASA

• Реальные метеориты на голливудской Луне NASA

• Космическое мародёрство Кремля

• Лунные фотошоперы NASA

• Как наши следили за американцами на Луне

• Путь фон Брауна в тупик

• Про американские лунные выходки

• Снова о Сатурне-5 и конусе Маха. А.И. Попов был прав!

• Лунная база

• Расчет доз радиации Аполлонов

• Голливуд на Луне и до нее

• Интервью С. Кубрика: я участвовал в лунной афёре NASA

• Л-к С. Савицкая на службе NASA и ЦРУ

• Цензура вопросов о лунной легенде NASA

• А. Попов: Бодряки с «орбиты». (факты и версии)

• Фальшивый цвет американской «Луны»

• 1975 г., ЭПАС: «Союз» летал, «Аполлон» - нет!

• «Звёздная слепота» NASA

• Влияет ли вранье NASA на зрение?

• Воспоминания ракетчика Вы замечали, что на лунных снимках, когда астронавты фотографируются на фоне лунного модуля (который их доставил на Луну), они никогда не отходят от него дальше, чем на 19 метров? Наверное, не обращали на этот факт внимания. Вот близко к лунному модулю подходят, и даже что-то там делают около лесенки. Но максимальное расстояние, на которое отходит астронавт с фотоаппаратом, чтобы сделать снимок, никогда не превышает 19 метров. Как будто есть граница, дальше которой ему не разрешено отходить.

Не удивлюсь, если вначале вам такое утверждение покажется невероятным. Допускаю даже, что заглянув в интернет и посмотрев для пущей убедительности несколько десятков снимков НАСА с лунным модулем в кадре, у вас возникнет стойкое желание поиронизировать надо мной, как над невнимательным школьником. Но после того, как я разъясню причины, почему астронавты не могли отойти от лунного модуля дальше 19-ти метров, вы тоже начнете замечать эти «странности» лунных снимков НАСА.

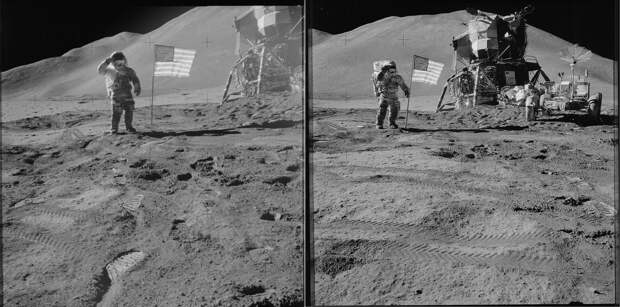

Давайте попробуем определить, с какого расстояния был сделан этот снимок из миссии «Аполлон-15» (рис.1), на каком удалении от лунного модуля находился фотограф?

Рис.1. Снимок из миссии Аполлон-15. Астронавт салютует флагу США. На заднем плане гора Хэдли Дельта высотой около 3,5 км.

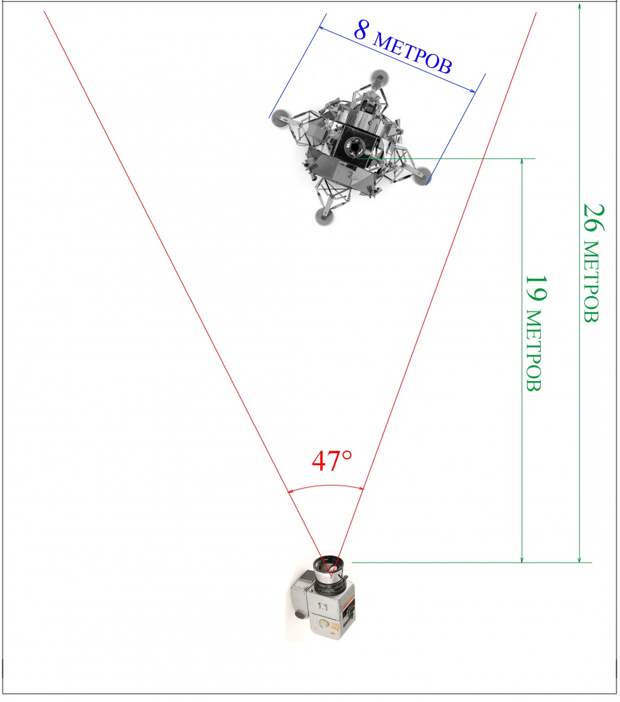

Определить это не сложно. Известно, что ширина опор лунного модуля (вместе с чашками) – 8 метров. Видно, что эти опоры занимают ровно половину ширины кадра. Снимок сделан среднеформатным фотоаппаратом Хассельблад 500 (размер кадра 53 х 53 мм), объектив Zeiss Biogon 5,6/60. Фокусное расстояние объектива 60 мм, угол охвата по горизонтали – 47° (рис.2).

Рис.2. Схема съемки общего плана (вид сверху).

Произведя простые расчёты, получим, что от фотографа до середины лунного модуля примерно 19 метров. И вот что странно: просмотрев массу последовательных кадров из разных кассет, мы заметили, что везде лунный модуль снимают с максимального удаления в 19 метров.

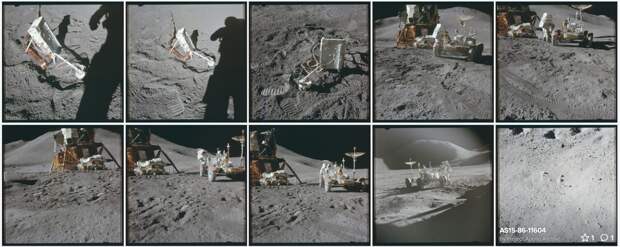

Вот, например, кассета с цветной фотопленкой, обозначенной как Magazine 86/NN из миссии “Аполлон-15”. Все пять кадров, где появляется лунный модуль, сняты примерно с одного и того же расстояния, не более 19 метров (рис.3). Опоры лунного модуля опять занимают по ширине примерно половину кадра.

Рис.3. Аполлон-15. Кассета с цветной фотопленкой, 1971 г.

А вот другая кассета, Magazine 92/OO, (это уже черно-белая фотоплёнка). Здесь восемь последовательных кадров с лунным модулем, и опять все кадры сняты с расстояния от 16 до 19 метров (рис.4).

Рис.4. Аполлон-15. Кассета с черно-белой фотопленкой.

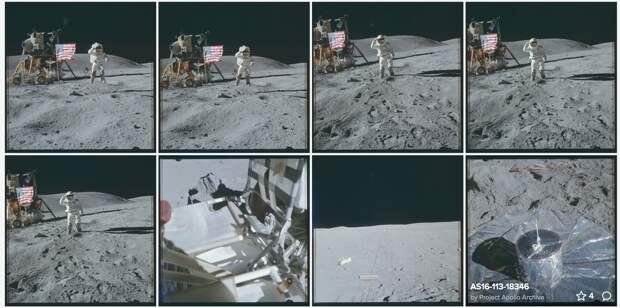

И вот что удивительно, проходят 9 месяцев после экспедиции Аполлона-15, а кадры лунного модуля следующей миссии, Аполлон-16, снимаются абсолютно точно также: опять солнце светит сбоку, слева направо, и опять фотограф отошёл на расстояние около 18-19 метров (рис.5).

Рис.5. Пять последовательных кадров с лунным модулем, миссия Аполлон-16.

Вы спросите – и в других миссиях также? Их ведь было шесть - миссий с высадками на Луну.

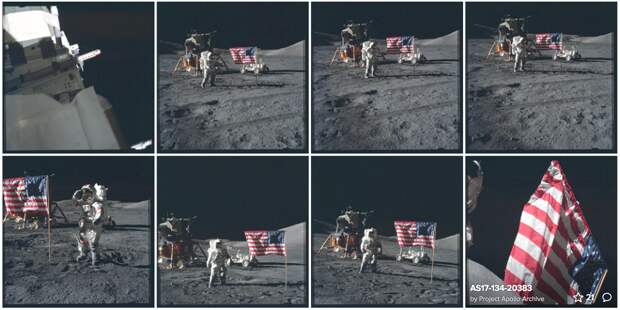

Да тоже самое. Все кадры с лунными модулями делаются под копирку, по одной и той же схеме. Вот посмотрите на кадры, сделанные через 8 месяцев после Аполлона-16, в миссии Аполлон-17 (рис.6): на всех шести кадрах солнце светит опять сбоку, слева направо, и опять съёмка производится с расстояния примерно 19 метров.

Рис.6. Кадры из миссии Аполлон-17, 1972 г.

Почему фотограф от лунного модуля никогда не отходит дальше? А он не может отойти дальше – там, через 19 метров, лунная поверхность заканчивается!

Дело в том, что съемка лунных миссий производилась в павильоне на фоне большого киноэкрана. Чтобы создать ощущение, что действие происходит на Луне, на киноэкран проецировался слайд с изображением лунной горы. Перед экраном насыпался мелкодисперсный серый песок, имитирующий лунный грунт, и по этому песку передвигались мелкими прыжками актеры в бутафорских скафандрах, с фотоаппаратами из пенопласта, изображая астронавтов на Луне. К бутафории пришлось прибегнуть, поскольку нужно было в павильоне создать «лёгкость» прыжков, сымитировать лунную гравитацию. Вместо реального скафандра, который весил 65 кг, актёры бегали в лёгком по весу муляже скафандра и вместо реального Хассельблада крутили в руках копию фотоаппарата из пенопласта.

ПОСМОТРИТЕ: ВИДЕО из миссии Аполлон-17

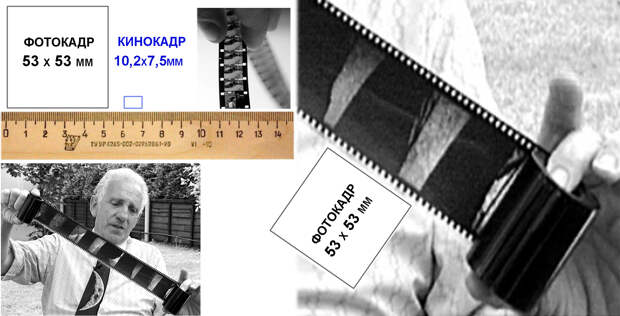

Расчет был сделан на то, что качество картинки телекамеры очень низкое, изображение на 16-мм кинопленке тоже не очень высокого качества (размер кадра на 16-мм кинопленке 10,2 х 7,5 мм), поэтому зритель не отличит реальный скафандр от муляжа, а муляж фотоаппарата на общем плане - от реального Хассельблада.

Но вот когда астронавты позировали для фотосессии, то этом случае они надевали реальные скафандры и брали в руки реальные фотоаппараты Хассельблад, ведь съёмка производилась на среднеформатную плёнку с размером кадра 53 х 53 мм. Информационная ёмкость такого кадра несравнимо выше - площадь фотокадра в 36 раз больше, чем площадь кадра на 16-мм кинопленке (см. рис. 7).

Рис.7. Сравнительные размеры кадра на 70-мм фотопленке и 16-мм кинопленке. Арнольд, сотрудник фирмы Кодак, демонстрирует КОПИЮ ролика 70-мм фотоплёнки из Миссии Аполлон-11.

На всех снимках, обратите внимание сначала на рис.1, отчетливо видна граница, которая отделяет горизонтальную плоскость с насыпным грунтом от вертикальной плоскости экрана. Верхняя и нижняя половины кадра заметно отличаются и по цвету, и по фактуре. Эту границу легко заметить и на других приведенных кадрах, где сфотографирован лунный модуль, будь то миссия Аполлон-15, Аполлон-16 или Аполлон-17 (рис. 3,4,5,6). Видна не только граница раздела, но совершенно очевидно, что на этой границе происходит резкая смена фактуры «лунной» поверхности.

Можно даже без труда определить расстояние до экрана. Лунная поверхность заканчивается буквально за дальней опорой лунного модуля. Иногда за «пепелацем» видна еще небольшая полоска насыпного грунта, но это буквально 3-4 метра в глубину. Итого получается около 26 метров до киноэкрана (см. рис.2).

А ширина той части экрана, что попадает в кадр – около 23 метров. При этом мы замечаем, что во время съемок фотограф делает небольшие повороты влево-вправо, и при этом открывается дополнительно ещё часть горы (рис.8). Следовательно, в этой части экран продолжается. Однако этот дополнительно просматриваемый участок не превышает ½ ширины кадра и составляет примерно процентов 40. Обратите внимание, что фотограф никогда не поворачивает фотокамеру при съемке серии из 5 или 8 кадров больше, чем на 20 градусов (на ширину половины кадра). Из этого можно сделать вывод, что полная длина экрана примерно на 40% больше 23 метров и составляет около 32 метров.

Рис.8. При съемке второго кадра открылось дополнительно по ширине примерно 40% горы на фоне.

У меня, как у кинооператора, который в институте кинематографии 25 лет читает лекции студентам на тему «Как делается кино», нет никакого сомнения в том, что эти фотографии – обычные комбинированные съемки, сделанные в павильоне, а не документальные кадры пребывания астронавтов на Луне. Для меня это совершенно очевидно, и в этом нет даже повода для спора. Интерес представляет другой вопрос. Сейчас, когда мы уже просмотрели впечатляющие кинокартины на космическую тему, например, американский фильм «Гравитация» (2013 г.) или российский фильм «Салют-7» (2017 г.), мне, как кинооператору, любопытно узнать, с помощью какой технологии были получены те или иные убедительные «космические» кадры, какие способы комбинированных съёмок применялись в том или ином эпизоде фильма.

Так и в случае «лунных» снимков НАСА - мне интересна технология, с помощью которой актеры в павильоне совмещались с отснятым заранее лунным пейзажем. Каким образом актёр в скафандре, который изображает астронавта, был размещён на фоне лунной горы Хэдли Дэльта? Как это всё было сделано без хромакея? Какой из отработанных технологических приёмов здесь применила НАСА?

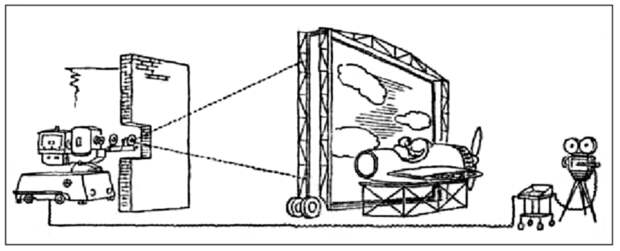

Например, в течение десятилетий в кинематографе применялся метод совмещения актера с заранее отснятым пейзажем, под названием рирпроекция. Как только мы покажем типичные примеры, вы тут же без труда вспомните, что в старых фильмах часто замечали кадры, снятые по такой схеме (рис.9).

Рисунок 9. Общий вид съемки методом рирпроекции

При рирпроекции («рир» - от английского слова “rear”, сзади) кинопроектор с изображением находятся позади просветного (полупрозрачного) экрана. Съёмочная камера и персонажи находятся с одной стороны, а изображение на экран проецируется с другой стороны. Скорость съемки и скорость проекции синхронизируются специальным кабелем.

Чувствительность негативных киноматериалов в середине ХХ века была очень низкой. Сейчас, когда на любом цифровом фотоаппарате можно установить индекс светочувствительности 3.200 единиц или даже 25.000, трудно поверить, что светочувствительность в 100 единиц в те годы считалась высокой. И если черно-белые пленки достигали значения 250 единиц, то цветные кинопленки были значительно ниже по чувствительности. По данным НАСА, в лунных экспедициях использовалась цветная 16-мм кинопленка светочувствительностью 160 ед. АСА и цветная обращаемая фотопленка Эктахром светочувствительностью 64 единицы.

Из-за низкой светочувствительности киноматериалов приходилось использовать небольшие по размеру экраны, шириной 4-5 метров, чтобы обеспечить необходимую для съемок яркость. В основном таким способом снимались средние и крупные планы, например, планы с движущимся фоном за окном автомобиля. В фильме о композиторе Штраусе 1938 г. «Большой вальс» (реж. Ж.Дювивье) актеры сидели в неподвижной карете, а изображение движущегося "венского" леса проецировалось сзади на полупрозрачный киноэкран (рис. 10).

Рис.10. Кадры из фильма «Большой вальс», снятые методом рирпроекции

А это вот кадр из любимого многими зрителями фильма «Терминатор», 1984 г. (рис. 11). Актриса, игравшая Сару Коннор, на самом деле просто пробегала перед экраном. На этот экран проецировался отснятый заранее взрывающийся бензовоз. Высота экрана, как нетрудно понять, немного больше, чем человеческий рост, а ширина – около 5 метров. Поскольку экран по размеру небольшой, актрисе приходилось бежать не столько вперед, сколь по диагонали вдоль него, слева направо. Чтобы взрыв казался масштабнее, поджигался макет, игрушечный бензовоз. (Взорвать реальный бензовоз в городе было бы крайне опасно).

Рис. 11. Использование рирпроекции в фильме «Терминатор».

Этот способ рирпроекции, как я полагаю, действительно рассматривался, как один из вариантов, для создания лунных фейковых фотографий, для случаев, когда в кадре нужно показать астронавта на фоне лунной горы. А вот использование хромакея (синего экрана) было сразу отвергнуто, как приём, который легко обнаружить, во-первых, по размытости контуров на границе перехода цвета (видна «окантовка»![]() , а во-вторых, из-за рефлексов, которые синий экран давал в теневых частях белых скафандров и в стеклах шлемов. При вычитании синего цвета фона исчезали и синие блики на металлических и пластиковых предметах, образуя дыры, а вот слабые синие рефлексы в теневой части скафандров оставались – и это, конечно, было недопустимым.

, а во-вторых, из-за рефлексов, которые синий экран давал в теневых частях белых скафандров и в стеклах шлемов. При вычитании синего цвета фона исчезали и синие блики на металлических и пластиковых предметах, образуя дыры, а вот слабые синие рефлексы в теневой части скафандров оставались – и это, конечно, было недопустимым.

Те, кто снимал на хромакее, знают, что в объекте съёмки не должно быть предметов, в которых может отразиться фон – стеклянных ваз, металлических дужек очков. Во время кеинга эти детали исчезают вместе с фоном. Поэтому объекты съёмок на хромакее должны быть матовыми.

У способа рирпроекции есть два недостатка. Первый проистекает из-за того, что актеров перед экраном приходится ярко высвечивать, и рассеянный свет в большом количестве попадает на экран. На экране исчезает «чернота», изображение на фоне становится серым, что хорошо видно в кадрах фильма «Большой вальс». А ведь в лунных снимках должна быть «чернота космоса». Определенный выход из этой ситуации можно найти. Для этого нужно, чтобы ни один из прожекторов, который освещает актёра-астронавта, не был направлен в сторону экрана. Другими словами, прожектор, который имитирует эффект света от солнца, должен освещать актёра исключительно сзади. А поскольку непосредственно сзади за актёром находится киноэкран, прожектор-солнце ставят сбоку от экрана. Отсюда и получается задне-боковой свет.

Мы показали 24 разных снимка, где астронавт появляется на фоне лунного модуля (рис.3,4,5,6), сделанные в трёх разных экспедициях. Но все кадры, как братья-близнецы, похожи друг на друга: сняты с одного и того же расстояния, с одним и тем же направлением света, везде видна граница раздела «экран-грунт». Иначе говоря, все эти кадры выполнены по одной и той же технологии.

Разглядывая эти фотоснимки, вы, наверное, обратили внимание на ещё один признак, который (как мы увидим в дальнейшем), ещё раз подчёркивает, что перед нами – комбинированные съёмки: мы не видим промежуточных кадров, снятых с разного расстояния. Ведь, по логике вещей, если бы астронавт оказался на Луне, то он, удаляясь от ракеты, сделал бы несколько снимков последовательно: например, сначала был бы снимок, сделанный вблизи лунного модуля, потом, отойдя на несколько шагов,появилась бы серия снимков с астронавтом на переднем плане и лунным модулем у него за спиной, потом, удалившись ещё на несколько шагов, фотограф сделал бы пару-тройку общих планов «для всего человечества» с маленькой фигуркой астронавта, лунным модулем и электромобилем вдалеке. Но мы не видим такой последовательности снимков, вместо этого все кадры в течение нескольких лет однотипно снимаются с одного и того же расстояния, в одном и том же ракурсе, и в одни и те же заданные границы кадра вписываются нужные «элементы»: гора на фоне, лунный модуль, астронавт и электромобиль-«ровер». А то, что предшествует серии из 5-6 снимков с 19 метров, так это кадры, снятые уже в другом месте и в другое время: то это какое-то сиденье от ровера, то угол какого-то модуля, то крупно часть флага, иногда - просто кадр с тенью астронавта, или даже вообще – кадр с орбиты. Кадры с лунным модулем на фоне лунной горы стоят изолированно от всего материала. Поскольку в данной статье мы хотим рассказать о технологии создания «лунных кадров», то сразу раскроем «секрет»: съемка фотокадров производилась не легким маневренным фотоаппаратом, а громадной неподвижной установкой весом более тонны. К тому же, съёмочная установка была жестко «привязана» к экрану, поэтому она не могла перемещаться по павильону, как ходил бы фотограф с фотоаппаратом, и для разнообразия кадров приходилось двигать не съёмочную камеру, а платформу с грунтом относительно экрана. На этот экран проецировался слайд с проектора. Первоначально предполагалось, что будет применяться способ рирпроекции. Но как мы говорили выше, у этого способа есть два недостатка, которые могли бы подчеркнуть фальсификацию. Первый недостаток связан с тем, что ярко высвечивая огромный лунный модуль и актеров "как в солнечный день", мы тем самым засвечиваем расположенный сзади них экран.

Второй недостаток рирпроекции, легко преодолимый на средних и крупных планах, возник при съемке общих планов. И этот недостаток поставил крест на использовании рирпроекции в лунных миссиях. Вначале американцы думали, что смогут побороть этот недостаток, но их усилия оказались тщетны. Дело в том, что для съемки заявочных общих планов необходим огромный экран на фоне. Но когда на 30-метровый экран было спроецировано изображение, оно оказалось таким слабым по яркости, что проводить съемку оказалось невозможным. Одно дело, когда экран шириной 5-6 метров, его площадь не более 15 кв.м, а когда ширина увеличивается до 32 метров, площадь приближается к 400 кв.метров. Поскольку площадь экрана увеличивается примерно в 25 раз, то соответственно в 25 раз падает яркость.

2. ЯРКОСТЬ КИНОЭКРАНА

В самых больших кинозалах Москвы установлены экраны шириной около 22 метров. В кинотеатре IMAX (на Речном вокзале) (рис.12), который был открыт в 2003 году, находится самый большой экран в Москве: 22х17,5 метра, площадью 385 кв.м. Как пишут на сайте кинотеатра, «габариты этого экрана сопоставимы с размерами семиэтажного здания». Вместимость кинозала 370 человек.

Рис.12. IMAX – кинотеатр Nescafe.

Зал кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате более вместителен, он рассчитан на полторы тысячи мест, но площадь экрана меньше, около 280 кв.м., размер экрана 26х11 м (рис.13).

Рис.13. Зал кинотеатра «Октябрь»

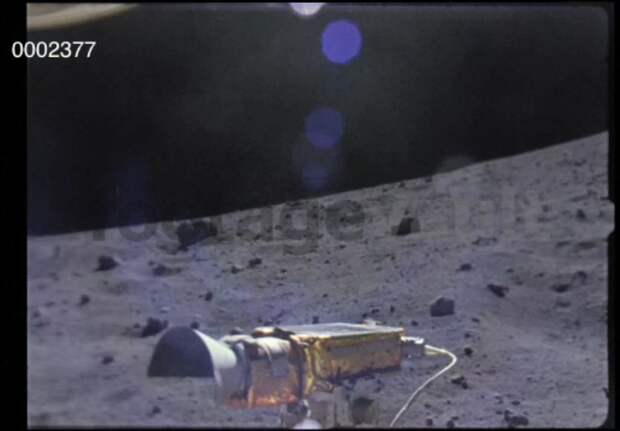

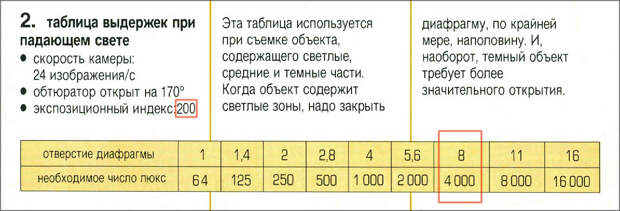

Существуют определенные нормативы, которые регламентируют яркость экрана при работающем проекторе без кинопленки. Нормой считается яркость 14 фут-Ламберт, или 48 кд/м2. При этом освещенность на экране (если это белый материал с коэффициентом отражения 80%) будет равняться примерно 180 люкс (лк). Достаточно ли такой освещенности, чтобы начать пересъемку с экрана киноаппаратом на скорости 24 кадра в секунду (выдержка 1/50 с), с диафрагмой 8? Почему мы говорим про диафрагму 8? Не столько потому, что это значение упоминается в отчётах НАСА, сколь потому, что в кинокадрах, снятых на контровом свету, иногда появляется блик диафрагмы (рис.14).

Рис. 14. Блик диафрагмы на контровом свету

Освещенность на экране без кинопленки около 180 люкс. Много это или мало? На самом деле, эту величину легко представить - такая освещенность по вечерам в наших квартирах (рис.15).

Рис. 15. Нормы освещённости

Кинопленка Kodak Ektachrome MS SO-368, которая была использована при киносъёмке (рис.16), имеет светочувствительность 160 единиц АСА.

Рис.16. Коробочка с 16-мм кинопленкой

Открываем проспект с рекомендациями фирмы Кодак и напротив значения диафрагмы «8» находим необходимое число люксов (рис.17) – 4.000 лк. (В таблице приведены значения для S=200 ед.)

Рис.17. Значения ключевой освещенности для кинопленки светочувствительностью 200 ASA. Данные фирмы-производителя, Кодак

Я думаю, у вас не возникает вопроса - почему, показывая лунные фотографии, мы всё время говорим о киносъемке, а не о фотографировании. Дело в том, что в этих же световых условиях параллельно снимается и кино. Следовательно, световые условия должны быть достаточными для проведения киносъемок. Сделать фотографию можно и при низкой освещенности – достаточно лишь увеличить выдержку. Например, при выдержке в 1 сек ночью уже будут проработаны яркие звезды. А выдержка при киносъемке – примерно 1/50 с.

На большом экране в кинотеатрах освещенность около 180 люкс, а нам для обеспечения нормальной экспозиции при пересъемке с экрана, необходимо около 4 тысяч люксов. Другими словами, яркость на экране необходимо поднять в 22 раза.

Сейчас в кинотеатрах IMAX используются газоразрядные проекционные лампы, в которых светится электрическая дуга в колбе, заполненной ксеноном. Такая лампа дает яркий белый свет, близкий по спектру к дневному. Максимальная мощность может достигать 15-18 кВт (рис.18).

Рис.18. Ксеноновая кинопроекционная лампа.

Но такой мощности недостаточно, чтобы поднять яркость экрана в 22 раза! При такой лампе освещённость на экране всего 180 люкс!

Самый мощный источник света – электрическая дуга между двумя угольными стержнями, впервые полученная русским ученым В.В.Петровым в 1802 году. Чтобы зажечь дугу, нужно угли с различными электрическими зарядами (анод и катод) сблизить до соприкосновения. Вследствие этого отдельные участки катода нагреваются. Когда катод разогрееется, угли разводят, и между ними возникает дуга. Самый большой световой поток получается при питании дуги постоянным током.

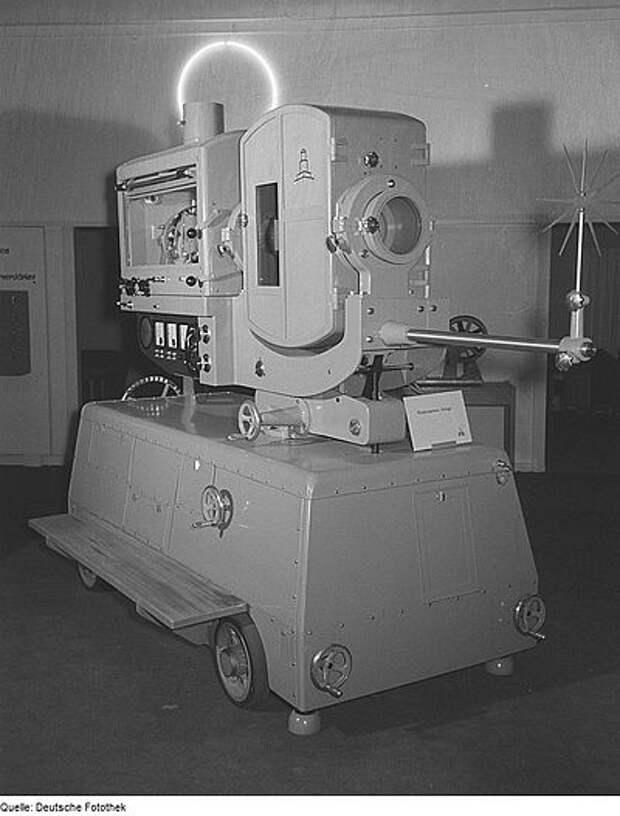

Осветительное устройство рирпроектора состоит из дуги интенсивного горения, возникающей между двумя углями, и конденсорной системы. Мощные рирпроекторы (рис.19) имеют угли для положительного полюса диаметром 16 мм, для отрицательного - 13 мм, и работают в режиме 78 Вольт 225 Ампер.

Рис.19. Рирпроектор Zeiss Ikon Dresden

Полностью статью читать тут